Die Lektüre von „Grundlagen der Zeichentheorie“ und „Ästhetik der Zeichentheorie“ von Charles William Morris, Erstauflage 1938/39, ist zweifellos sehr gefällig und kurzweilig.

C. W. Morris möchte die Philosophie auf eine klare Sprache zurückführen und sie selbst zu einer reinen Semiotik transformieren. Die Philosophie habe viel gesündigt, weil sie die „verschiedenen Funktionen der Zeichen durcheinander gebracht hat.“ (Ausgabe 1988, ebd. S. 88).

Im Verhalten aller lebendigen Wesen, in den mannigfaltigen Gesten und Ausdrücken, in Sprache und Kunst, in den Relationen der Zeichensysteme in den verschiedenen Wissenschaften, „im Verständnis der Hauptformen menschlicher Aktivität und ihrer Wechselbeziehungen, denn all diese Aktivitäten und Beziehungen drücken sich in den sie vermittelnden Zeichen aus“ (ebd. S 88), kann, nach einer Analyse und Deskription der Verwendungsweisen der Zeichen, zu einer alle sie umfassenden, integrierenden Wissenschaft der Semiotik übergegangen werden.

Die Schreibweise dieses kurzen Büchleins glänzt m. E. durch viele Definitionen, durch kurze Kapitel, durch einen bescheidenen Stil, durch großen Weitblick in die Vielfalt philosophischer Themen, spricht vom Empirismus und Rationalismus und ihrer jeweiligen Sprachgestalten (Zeichengestalten) und vieles mehr. Es kommt auf die richtige Verwendung und dem richtigen Verständnis der Zeichen an, dann können philosophische Fragen neu gelöst werden.

Da es auf meine lobenden Worte aber nicht ankommt, möchte ich direkt in die Kritik dieser Denk- und Erkenntnisart über Zeichen einsteigen: Diese Denk- und Erkenntnisart möchte ich so zusammenfassen: Es wird wieder einmal Prinzip und Prinzipiat, Bedingung und Bedingtes verwechselt.

C. W. Morris verfällt in großer Präzision und Klarheit einem dogmatischen Realismus, weil er die Gegenstände als Zeichenträger oder generell die Zeichen selbst als positives Sein voraussetzt, als objektive Natur, sodass eine empiristische und behavioristische und materielle Sicht (ja teilweise technologische Sicht) der Zeichen übrig bleibt. Die Transzendentalphilosophie nach KANT und FICHTE erstellt demgegenüber die Realität der Dinge und Zeichen mittels reflexiver Kategorien, d. h. mittels reflexiver Erkenntnisbedingungen. Vor und außerhalb des Erkenntnisaktes gibt es kein Notiz-Nehmen von Zeichen, keinen Interpretanten und Interpreten, kein Designat und keinen Ausschnitt in Form von Denotaten, keine Semantik und keine Pragmatik. Alles Sprachverstehen in ihrer internen Syntax, alles semantische Verstehen, alle Pragmatik des Sich-Beziehens auf etwas, ist ihrerseits schon genetisch gebildete, projizierte sprachliche Figuration, die sich einem Sich-Wissen der Erkenntnis verdankt.

Die kurze Schrift hat für mich einen sehr einnehmenden, sehr überzeugenden Charakter bei der ersten Lektüre, aber je mehr man zu hinterfragen beginnt, umso metaphysischer und dunkler wird die Schrift, als hätte C. W. Morris eine innere Wesensschau der Zeichen gehabt, analog zu ARISTOTELES‘ „species intelligibiles“ gesprochen, der aber diese Wesenserkenntnis auf gut synthetische Weise von Potentialität und Aktualität des Seienden erklärgen konnte, d. h in einem intelligiblen Denkvorgang, wenn auch nach außen projiziert durch Begriffe wie „Substanz“ bzw. durch Kategorien des Zeitlichen.

1) Das Zeichen selbst wird zum Thema einer Art metaphysischen Wesens-Erkenntnis, wobei nicht die Erkenntnisbedingungen ein Zeichen erzeugen und festlegen, sondern umgekehrt die Erkenntnisart der Zeichen beschreiben und erklären die Erkenntniszusammenhänge, die Sprechweisen, die Handlungsweisen, die ästhetischen und praktischen Wertaussagen. Die Zeichen ergeben die Funktionen des Denkens und der Anschauung. Das ist für mich metaphysisch: Von einem positiven Sein der Zeichen auszugehen, ohne deren Rationalität der Herleitung zu begründen. Ich zitiere aus dem zweiten Teil des Büchleins, aus „Ästhetik der Zeichentheorie“ (1988, S 92 – 94), weil dort noch präziser (m. E.) und im Wortlaut fast identisch mit Teil 1, „Natur der Zeichen“ (ebd. S. 20f), grundlegende Begriffe definiert werden.

Semiotik

„Es ist angebracht, den Gebrauch einiger Grundbegriffe der Semiotik, die in diesem Text immer wieder vorkommen, anzugeben. Als Zeichenprozeß (Semiose) bezeichnen wir jede Situation, in der etwas durch die Vermittlung eines Dritten von etwas, das nicht unmittelbar kausal wirksam ist, Notiz nimmt; jeder Zeichenprozeß ist also ein Prozeß des „mittelbaren Notiz-Nehmens-von“. Ein Pfeifen bestimmter Art bringt jemanden dazu, so zu handeln, als ob sich ein Eisenbahnzug nähert, von dem er sonst nichts wahrnimmt; für die Person, die dieses Pfeifen hört, bezeichnet der Laut dann einen sich nähernden Zug. Das, was als Zeichen operiert (d. h. was die Funktion hat, etwas zu bezeichnen) nennt man Zeichenträger; die Handlung des mittelbaren Notiznehmens wird Interpretant genannt und von einem Interpreten ausgeführt; das, wovon mittelbar Notiz genommen wird, nennen wir Designat. Entsprechend dieser Definition muß jedes Zeichen designieren („ein Designat haben“), aber es braucht nicht akutell irgendetwas zu denotieren („braucht keine Denotate zu haben“). Man kann von einem näherkommenden Zug Notiz nehmen (so handeln, als ob sich ein Zug näherte), selbst wenn in Wirklichkeit kein Zug kommt; in diesem Falle designiert der vernommene Laut, aber er denotiert nicht („hat ein Designat, aber keine Denotate“). Ein Designat ist also eine Klasse von Objekten, die durch bestimmte definierende Eigenschaften ausgezeichnet sind, und eine Klasse braucht keine Elemente zu haben; die Denotate sind die Elemente — falls es überhaupt welche gibt — der betreffenden Klasse.

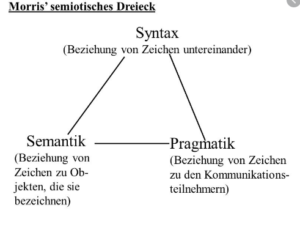

Die Beziehungen der Zeichenträger zu dem, was designiert oder denotiert wird, sollen semantische Dimension der Semiose heißen und die Untersuchung dieser Dimension Semantik; die Beziehungen der Zeichenträger zu den Interpreten wollen wir pragmatische Dimension der Semiose und die Untersuchung dieser Dimension Pragmatik nennen; die semiotisch relevanten Beziehungen der Zeichenträger zu anderen Zeichenträgern bezeichnen wir als syntaktische Dimension der Semiose und ihre Untersuchung als Syntaktik. Als allgemeine Wissenschaft von den Zeichen enthält die Semiotik also die Teildisziplinen Syntaktik, Semantik und Pragmatik.

Ein Zeichen ist vollständig analysiert, wenn seine Beziehungen zu den anderen Zeichen, zu seinen aktuellen oder potentiellen Denotaten und zu seinen Interpreten bestimmt worden sind. Die Bestimmung dieser Beziehungen in konkreten Fällen von Semiose heißt Zeichenanalyse. Eine gründlichere Diskussion dieser Dinge findet sich in den Grundlagen der Zeichentheorie; das folgende Diagramm soll den Gebrauch der Begriffe festigen helfen:“ (Ästhetik der Zeichentheorie, 1988, S 92f; Originalausgabe 1939.)

Wenn Morris zwar „auf die Hauptformen menschlicher Aktivität und ihrer Wechselbeziehung“(ebd. S 88) durch das Leitmotiv und den Leitgedanken einer reinen Zeichentheorie eingehen möchte, so ist damit aber gerade nicht, in Analogie zu Kant gesprochen, eine transzendentale Erkenntnisart gemeint in dem Sinne, dass die Bedingungen dieses Verhältnisses der menschlichen Aktivität und ihrer Wechselbeziehung in Zeichenhandlungen durch eine Apperzeption oder durch eine reflexives Sich-Wissen zusammengefasst und gewusst werden können, sondern die Semiose der Zeichenbildung in Syntaktik, Semantik und Pragmatik, konstituiert und begründet das, was Erkennen, Wollen und Handeln heißt. Die Semiose ist die „transzendentale Erkenntnisart“, kategorial eingebunden in ein Klassifikationssystem der Syntax, Semantik und Pragmatik, bzw. in eine ästhetische Theorie der Beziehung zu Werten. Die Semiotik erzeugt und bildet die zureichende Gewissheit und kann zu einem System der Wissenschaft ausgebaut werden. Philosophie wird transformiert in eine Zeichentheorie und kehrt als zeichentheoretische Erkenntnis der Prinzipien der Wirklichkeit, als Semiotik, zurück.

Dieser Zeichenprozesse bzw. die syntaktischen und semantischen und pragmatischen Regeln des Gebrauchs der Zeichen sind beobachtbare Vorgänge, die für sich nach ehernen Gesetzen ablaufen und analysiert werden können. Ich bringe ein Beispiel: Der beobachtbare Warnruf eines Tieres oder die Warnung eines ausgesprochenen Wortes des Menschen hat die pragmatische Funktion, eine Situation oder ein Objekt relevant (beobachtbar) zu machen, um darauf reagieren zu können. Die semantische Bedingung der Warnung verweist wiederum auf die pragmatische Bedingung des Sich-Schützens – und diese wiederum zurück auf einen Interpreten, der nach der Gewohnheit des angelernten Verhaltens den Interpretanten mitbringt, das Wort als Warnung zu verstehen. Die Zeichengebung dient dem mittelbaren Notiz-Nehmen, dieses wiederum einem behavioristischen Verhaltensschema oder vielleicht einem höheren Sinn-Schema?, das lasse ich hier offen. Oder umgekehrt ausgedrückt: das pragmatische Schema gehorcht semantischen Bedingungen der Beschreibung, die semantischen Bedingungen gehorchen syntaktischen Gesetzen – und so kommt es zum behavioristischen Verhalten.

2) Die Funktionalisierung beschreibt Morris m. E. in mathematisch-bildlichen Theoremen der Mengenlehre – so zumindest in dieser kleinen Schrift „Grundlagen der Zeichentheorie“ (1938): Eine Anzahl von Elementen (Denotaten) einer gegebenen Menge (Klasse der Designaten) wird einer Anzahl anderer Elemente einer anderen Menge zugeordnet, sodass ein fester Zeichenzusammenhang entsteht, der den Interpretanten bildet und in-formiert, sodass der Akteur des Interpretierens (der Interpret) die Denotate einer Klasse zu einem gewissen pragmatischen Zweck erkennen (verstehen) und danach handeln kann.

Ein Beispiel: Die Pflanzen gehören zur Klasse der unbeweglichen Substanzen, die Denotate der Pflanzen legt z. B. die Botanik fest, die Funktion dient dem Vergleich der unbeweglichen Welt mit der beweglichen Welt. Es entsteht ein Reich der „Pflanzen“ und der „Tiere“. Die Zeichen sind Teilmengen des Raumes aller Zeichen, welche Raum wiederum in die besagten drei Hauptfunktionen zerfällt. Die Art der Funktion der Zeichen kann dann verschieden ausfallen, statisch, dynamisch, werthaft-künstlerisch, es werden Objekte, Sätze, Begriffe, Anschauungen gebildet, wobei es auch Pseudo-Objekte gibt, die gar nicht existieren, wie Morris einmal warnt. Im Zuge einer funktionalen Einordnung aller Beziehungen der Zeichen ist aber z.B. der Begriff der „Bedeutung“, der in der philosophischen Sprachwelt hohe Valenz besitzt, höchst entbehrlich, um in keine Scheinwelt zu geraten. Siehe dort den Abschnitt VI. Die Einheit der Semiotik. Zum Begriff der „Bedeutung, ebd. S 68 – 75. Ebenso lassen sich Fragen um die Allgemeinheit von Begriffen klären, das, was die Philosophiegeschichte unter „Universalien“ beschäftigt hat, ebd. S 75 – 79.

3) Meine Kritik – hier nur höchst fragmentarisch: Die von Morris für sich selbst sicherlich durchdachte, intuitiv aufgestellte Gewissheit einer Semiotik in den drei Dimensionen von Syntaktik, Semantik und Pragmatik, in bewundernswerter Scharfsichtigkeit vieler Begriffe, erwartet sich ihre Bestätigung stets nur von außen: Vom Funktionieren bzw. Beobachten der syntaktischen, semantischen oder pragmatischen Regeln. Natürlich, in großer Belesenheit, schickt er immer auch mit, dass diese oder jene Frage im Bereich der Syntax, der Semantik und der Pragmatik noch nicht gelöst sei, es besteht also kein Grund zur Überheblichkeit, aber de facto kann durch eine gediegene Zeichenlehre (und Mengenlehre) eine wissenschaftliche Anwendung, sei es für naturwissenschaftliche oder geisteswissenschaftliche Dinge, geleistet und behauptet und praktiziert werden. Die Frage ist aber dann für mich: Für welche „wissenschaftliche“ Anwendung? Geht es überhaupt noch um Wahrheit, oder um Manipulation?

Die formallogische Identität in der Beschreibung der Gegenstände der Zeichen wird unkritisch und nur faktisch vorausgesetzt. Was verbürgt mir im Wissen, dass ein Denotat (Designat) das ist, als was es im Verfahren der Semiose bezeichnet wurde, und dass es nicht ganz anders ist? Wenn jemand eine Lüge ausspricht, ist sie überprüfbar? Was verbürgt mir, dass es so sein soll, wie es ist und so ist, wie es sein soll? Das hängt wieder, würde Morris sagen, von anderen zeichentheoretischen Regeln ab. Diese sind aber wiederum zeichenhaft vermittelt. Was ist das letzte Axiom der Syntax oder Semantik oder der letzte Grund des pragmatischen Handelns, vor allem das letzte Axiom der Wahrheit? Es wird der Satz der Identität im Designat gültig vorausgesetzt, weil es a) bisher immer so war und funktionierte, oder b) weil es willkürlich und konventionell eben so festgesetzt wird. Aber über die Faktizität hinaus, was berechtigt im Wissen selbst, dass etwas von etwas identisch ausgesagt werden kann? Das Designierte, ist das von sich her wahr und berechtigt durch das Designat? Und kann durch die von Morris klassifizierte Wertaussage im ästhetischen Wahrnehmen tatsächlich erklärt werden, warum es ist und ob und warum es sein soll, und schließlich, ob es ist wie es sein soll und sein soll, wie es ist? Die philosophische Frage ist nicht nur die Frage nach der richtigen Beschreibung und Bezeichnung des Ganzen der Wirklichkeit, sondern auch die nach seinem Erkenntnis-Wert und Erkenntnis-Sinn. Das hat offensichtlich Morris ja in seiner „Ästhetik der Zeichentheorie“ als Beispiel bringen wollen, aber gerade hier fehlt m. W. wieder der letzte reflexive Erkenntnisakt über Wert und Sinn eines Beschriebenen oder Bezeichneten. Diese, wie möchte ich kurz sagen, sittlich-praktischen Wert- und Sinnaussagen werden auf andere Bedingungen zurückgeführt, deren Wahrheits- und Geltungsgrund mir aber suspekt erscheint bzw. völlig im Dunkeln bleibt.

Eine Identität oder eine Wert kann nur aufgrund der Gewissheit einer Unveränderlichkeit im Wesen des Benannten und Bezeichneten behauptet werden, d. h. es müsste im Bilden eines Gebildeten (eines Seins) zweifelsfrei der Wert oder der Sinn einer Aussage benannt werden können. Was gewährt mir aber in dieser Zeichentheorie die Gewissheit und Begründung einer zweifelsfreien Identität oder eines Sinns in einem Designat? Wiederum ein Zeichen? Und was begründet das Wesen dieses anderen Zeichens? Das führt zu einem unendlichen Regress. Das materiell vorausgesetzte Zeichen bzw. eine behavioristische Reiz-Reaktion-Schema kann keine Vorstellung der Identität oder kein Empfinden eines Wertes (einer „Erfüllung“ oder einer Nichterfüllung, eines „Mangels“ – diese Begriffe haben dann keine Bedeutung – ) erzeugen.

Noch ein paar Begriffe, die hinterfragt zu werden verdienen – und von mir hier nur angerissen sind:

a) Die Handlung des mittelbaren Notiznehmens wird Interpretant genannt und von einem Interpreten ausgeführt. Meine Sicht: Eine Handlung als solche muss zurückgebunden sein auf die Erkenntnis eines Wollens im Selbstbewusstsein. Ich kann nicht von „Handlung“ sprechen, wenn von vornherein das Handeln schon durch das System der Zeichen festgelegt ist. Da gibt es kein Wissen mehr um das Tun. Der „Interpretant“ und „Interpret“ verschleiert die Tatsache eines deterministischen Ablaufes und die Rede einer „Handlung des mittelbaren Notiznehmens“.

Meine Sicht: Jede Wahrnehmung – Morris spricht im 2. Teil auch von der „ästhetischen Wahrnehmung“ – ist im Wahrnehmen zuerst ein Gefühl der Hemmung und des gehemmten Triebes, wodurch spontan gegen die Hemmung angegangen wird – und die Einbildungskraft erstellt die Anschauungen und der Verstand die Begriffe. Die Zeichen hingegen bei Morris müssen aufgrund der mangelnden Reflexion auf den eigenen Erkenntnisakt blind sein in ihrer Anschauung und leer in ihren Begriffe, denn es fehlt das Sich-Wissen ihrer Genese und Bildung. Sie sind nur äußerlich angeschaut und „begriffen“ durch ein ebenfalls äußerlich aufgefasstes System der Syntax, Semantik und Pragmatik. Sie setzen die formallogischen Regeln der Syntax, die auf Gegenstände verweisende Semantik und das Woraufhin der Pragmatik als Regeln eines anschaulichen Funktionierens schon voraus, ohne allerdings diese Regel selbst anzuschauen und als solche, als notwendige Handlungen des menschlichen Geistes, zu durchschauen. Es sieht so aus, als ob etwas syntaktisch, semantisch, pragmatisch von selbst geschehe, aber das Sehen dieses Geschehens wird nicht gesehen. Generell der Begriff der „Wahrnehmung“, der mit dem Gefühl beginnt, ist völlig verdreht und verkehrt: Es gibt doch keine Wahrnehmung und kein Gefühl für diese von Morris in ein sprachliches Beobachtungssystem gebrachten, vielfach vermittelten und mediatisierten Zeichen, wenn die Zeichen, die Bilder eines Bildes, nicht Bild eines wirklich gewussten, wahr-genommenen Seins sind?

Es wird die syntaktische, semantische und pragmatische Regel behauptet, aber die Anschauung derselben und das Wissen ihrer Brauchbarkeit wird nur nachträglich festgelegt als eine Funktionsbeschreibung. Ja, z. B. ein Warnruf funktioniert offensichtlich, weil eben die Semantik stimmt, die Syntax richtig ist, das Woraufhin festgelegt ist. Aber muss ich nicht trotzdem im Wissensakt schon präsent haben, was eine Warnung ist? Ich muss vorher schon wissen, was ich als Semantik und Regeln der Syntax und als Form der Kommunikation festgelegt habe (bei Morris großteils ein Behavourismus?), damit ich dann den oben genannten Warnruf als solchen verstehe.

Die semiotische Erkenntnisakt wird (unerkannt, funktional) vorausgesetzt, ebenso das (reaktiv-passive, ein Verhalten auslösende) Notiz-Nehmen, worin die Tätigkeit des Zeichen-Verstehens im Kernpunkt zusammengefasst sein soll? Das ist blinde Theorie, weltfremd und entspricht nicht einem normalen Empfinden, in der ebenso der Impuls zur Freiheit wahrgenommen werden kann, unabhängig von einem Reiz-Reaktionsschema. Dass die Vorstellungen psychologisch und objektivistisch durch die Relation der Zeichen und in einem Komplex der reinen Semiotik funktional erklärt werden, das ist nicht denkbar, weil damit überhaupt nicht erklärt wird, a) was Vorstellungen sind und b) wie sie sich als Zeichen und gegenüber von Zeichen als Syntax und Semantik und Pragmatik erst bilden. Es wird wieder einmal, wie oft im Idealismus versus Materialismus, das Denken auf die Objekte (hier Zeichen) bezogen, anstatt auf die Vorstellungen. Die Vorstellungen sind aber die Grundlage des Denkens, nicht umgekehrt, dass gedachte Zeichen (Objekte) die Vorstellungen und alles Tun und Handeln und Erkennen prägen.

Es fehlt mir bei Morris immer der reflexive Erkenntnisakt: Nicht die Zeichen selbst handeln und bilden ein notwendiges System der Regeln, sondern die theoretische und praktische Vernunft erzeugt die Darstellung der „notwendigen Handlungen des menschlichen Geistes“ (Fichte), nach denen die Vorstellungen aus der Synthese des im Schweben der Einbildungskraft gebildeten Seins und der denkerisch-schöpferischen Verarbeitung durch den Begriff zu einem zeichenhaften Sinn und Sein gebildet werden.

Das Notiz-Nehmen bei Morris ist eine determinierte Sache der Widerfahrnis mit einem kleinen Rest freier, begrenzter Reaktionsmöglichkeit im Rahmen der syntaktischen, semantischen und pragmatischen Möglichkeiten. Kann man das überhaupt noch „Notiz-Nehmen“ nennen?

b) Es werden Dinge, Objekte, Vorstellungen nach Morris „designiert“ mit möglichen Denotaten oder auch keinen Denotaten. Man kann – siehe Zitat oben – von einem näherkommenden Zug Notiz nehmen (so handeln, als ob sich ein Zug näherte), selbst wenn in Wirklichkeit kein Zug kommt; in diesem Falle designiert der vernommene Laut, aber er denotiert nicht („hat ein Designat, aber kein Denotat“). Ein Designat ist also eine Klasse von Objekten, die durch bestimmte definierende Eigenschaften ausgezeichnet sind – odre auch, eine Klasse braucht keine Elemente zu haben; die Denotate sind die Elemente — falls es überhaupt welche gibt — der betreffenden Klasse. Das ist nur Mengenlehre – und klärt nicht die logifizierende Zuordnung einer Menge zur Erkenntnis dieser Menge. Mit welchem Denkakt geschieht die Zuordnung angeblicher „Designate“ zu welcher Klasse? (Literatur siehe W. Schüler, Grundlegungen der Mathematik in transzendentaler Kritik. Frege und Hilbert, 1983.)

„Die Bestimmung dieser Beziehungen in konkreten Fällen von Semiose heißt Zeichenanalyse.“ Wenn schon von echter Semiose, Zeichenbildung und Zeichenwerdung, gesprochen werden soll, müssen die genetischen Bedingungen der Möglichkeit derselben eingesehen werden. Es wird ein abstrakter Begriff von „Zeichenlehre“ (Semiose) als System aufgestellt, mit Anlehnung an naturwissenschaftliche und logische Beschreibungsvorgänge, aber überhaupt nicht erklärt, warum die Zeichen überhaupt verstanden werden können in ihrem „Funktionieren“. Das „Funktionieren“ setzt offensichtlich schon ein Wissen dessen voraus, was erklärt werden soll, was späterhin Syntax, Semantik, Pragmatik genannt wird. Die „Semiose“ ist ein naturwissenschaftlicher Zwitter, der nicht erklärt, was erklärt werden soll: Was Zeichen sind, wie sie gebildet werden, und vor allem, wie sie verstanden werden.

(c) 31. 3. 2019 Franz Strasser